6. Rang getippt, Marc Schneider Sportchef-Favorit – Resultate Züri Live-Leserumfrage zum Saisonstart

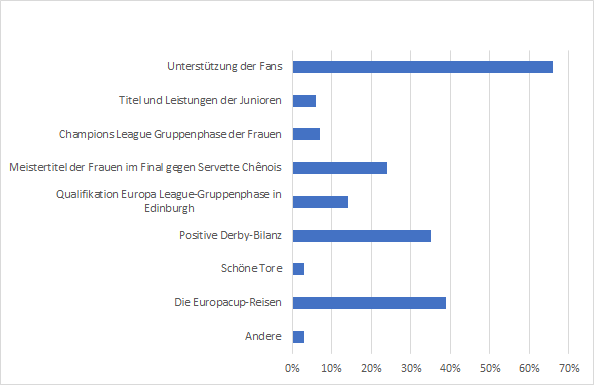

Die Resultate der Züri Live-Leserumfrage zum Saisonstart 23/24 sind da! Die Unterstützung durch die Fans wurde von den Umfrage-Teilnehmern als das grösste Highlight der Saison 22/23 empfunden. An zweiter Stelle wurden die Europacup-Reisen genannt, gefolgt von der positiven Derby-Bilanz. Ebenfalls noch relativ häufig erwähnt wurde der Meistertitel der FCZ Frauen im Final gegen Servette Chênois zum Ende der Spielzeit. Von den FCZ-Toren war hingegen insgesamt kaum jemand begeistert.

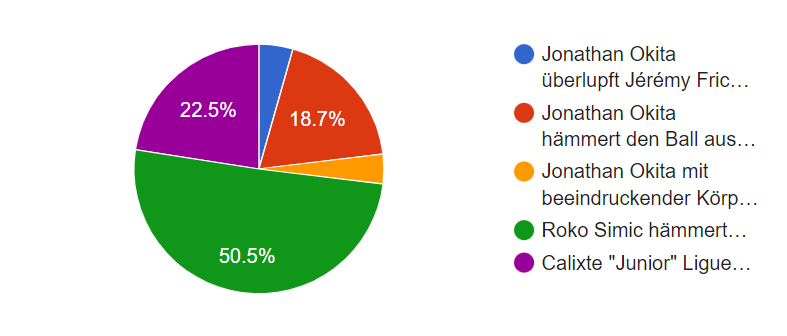

Der schönste FCZ-Treffer der abgelaufenen Saison war für eine knappe absolute Mehrheit der 1:2-Anschlusstreffer von Roko Simic in Luzern am 21. Januar 2023 mit dem 1:1-Ausgleichstreffer von Calixte „Junior“ Ligue am 5. März 2023 gegen Servette an zweiter Stelle. Die drei Treffer Jonathan Okitas, davon zwei am 11. September 2022 in Genf, folgen danach.

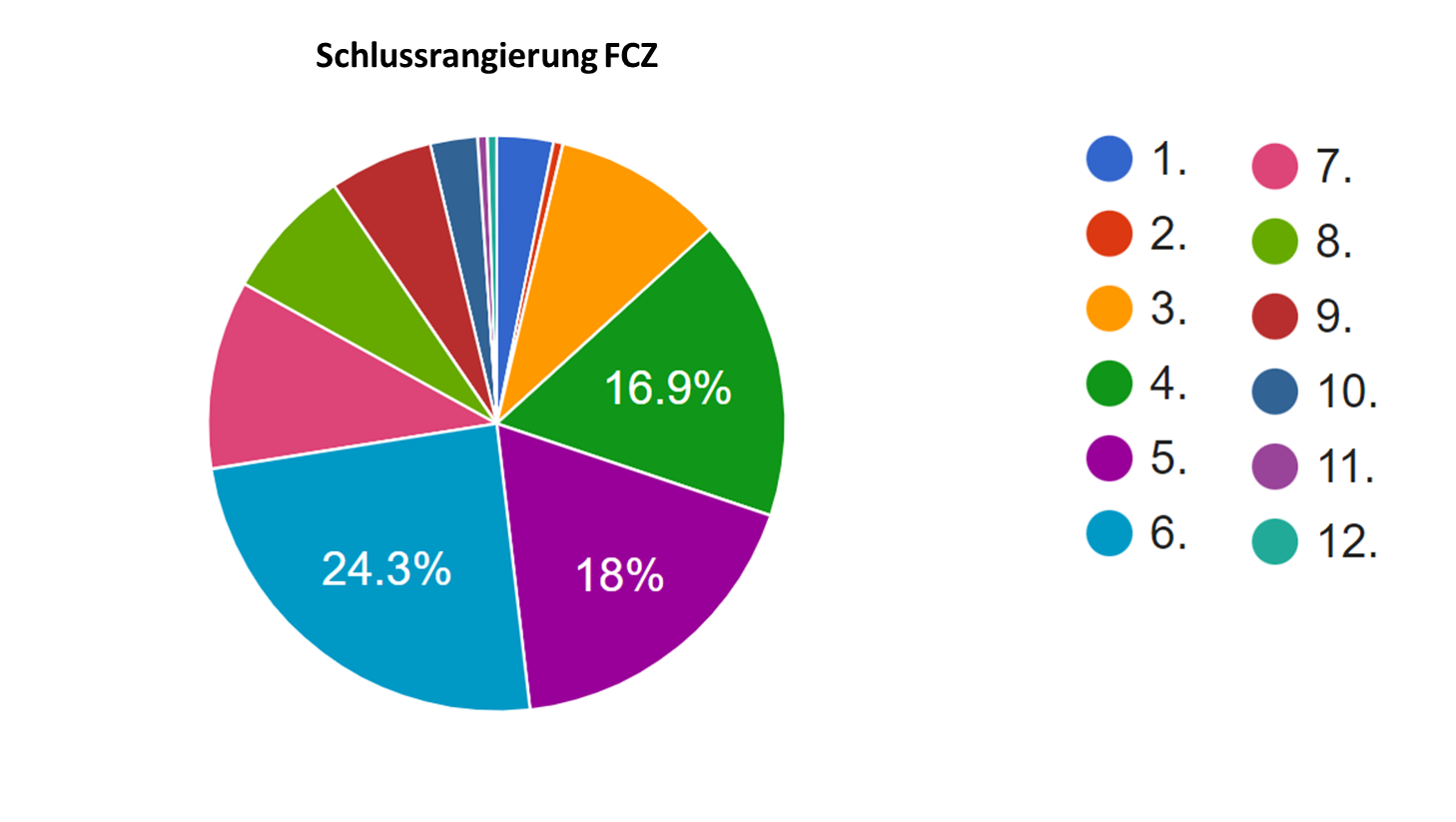

In Sachen Schlussrangierung des FC Zürich am Ende der Saison 23/24 hat Rang 6 von den Züri Live-Lesern am meisten Stimmen erhalten. Mehr als die Hälfte sehen den FCZ zwischen dem 4. und 6. Rang, mehr als ein Viertel in der Relegation Group zwischen Rang 7 und 12. Nur rund 15% sehen den FC Zürich unter den Top 3. Sowohl an den Meistertitel wie auch an den Direktabstieg (Rang 12) glaubt so gut wie niemand. Bei der im Durchschnitt jüngeren (und etwas euphorischeren) Community auf Instagram tippten 49% auf Rang 4-6, 39% auf Rang 1-3, 10% auf Rang 7-9 und 2% auf Rang 10-12.

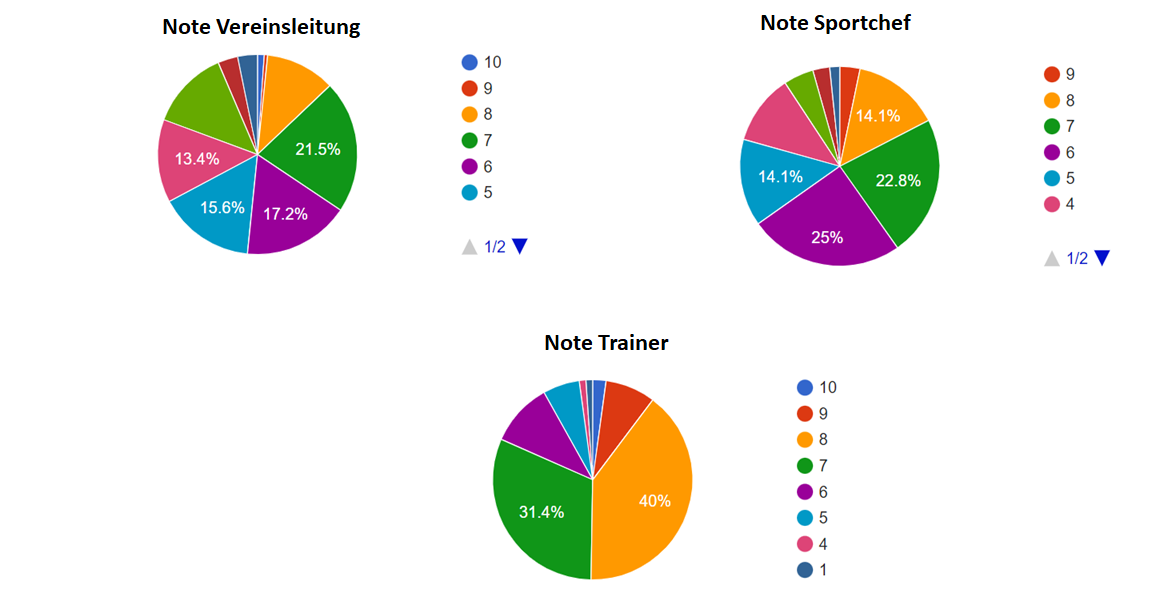

Trotz kritischer medialer Berichterstattung in den letzten Wochen sowohl zum Trainer als auch zur Vereinsleitung und der Sportchef-Frage werden die jeweiligen Repräsentanten von den Züri Live-Lesern positiv bewertet. Fast die Hälfte gibt Marinko Jurendic die Note 6 oder 7 auf einer Skala von 1-10 (in den Züri Live-Bewertungen steht „5“ jeweils für „genügend“). Mehr als drei Viertel liegen im Range von Note 6 bis 8 – weniger als ein Viertel sieht die Sportchef-Performance im ungenügenden Bereich. Die Vereinsleitung wird im Median noch positiver gesehen. Der Schwerpunkt liegt bei Note 7. Knapp mehr als die Hälfte gibt eine Note im Bereich von Note 6 – 10, ein Drittel der Abstimmenden sieht die Vereinsleitung im ungenügenden Bereich. Die Meinungen sind hier also deutlich mehr gespalten, als bezüglich Sportchef. Eindeutig am besten in der Benotung schneidet der Trainer ab: die Hälfte der Leser geben Bo Henriksen eine Note zwischen 8 (am häufigsten) und 10, mehr als drei Viertel bewerten ihn mindestens mit einer „7“.

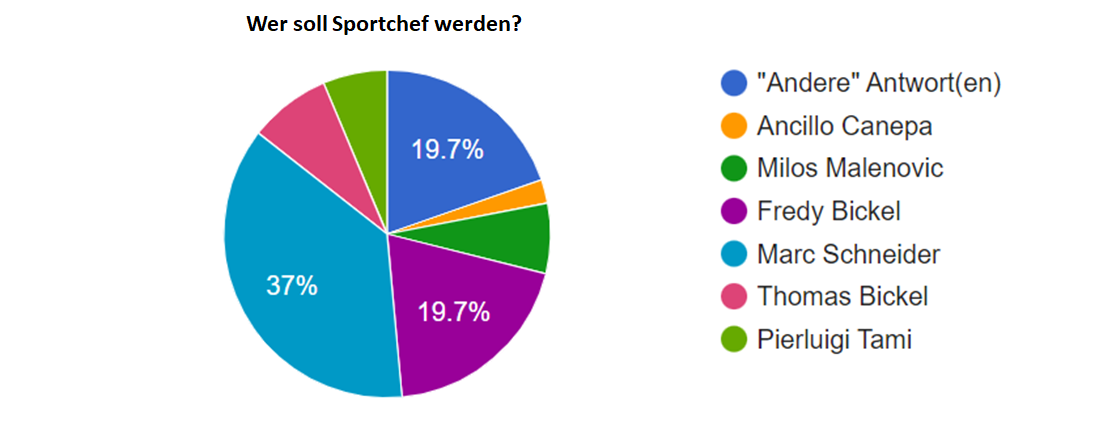

Ab 1. Oktober soll der FC Zürich einen neuen Sportchef haben. 37% der Züri Live-Leser sprechen sich dabei für den ehemaligen FCZ-Captain Marc Schneider aus, der zuletzt in Deutschland die SpVgg Greuther Fürth trainiert hat. An zweiter Stelle wird der ehemalige FCZ-Sportchef Fredy Bickel genannt. Bei den „Anderen“ frei genannten Kandidaten wurden Philippe Senderos, Andres Gerber, Blerim Dzemaili, Marco Schneuwly und Beni Huggel am meisten genannt. Im aktuellen Züri Live-Podcast spricht sich Talk-Gast Don Ursulo für eine langfristige Lösung mit „FCZ-Stallgeruch“ aus, beispielsweise Dani Gygax. Der Kandidat Nummer Zwei Fredy Bickel war vor Monaten selbst bei unserem Podcast als Talk-Gast dabei gewesen und hat seine lange und intensive Zeit beim FCZ Revue passieren lassen.

Leser-Favorit Marc Schneider (gestern 43 Jahre alt geworden) war vor ca. neun Jahren beim Europacup-Heimspiel gegen Apollon Limassol bei uns im Letzigrund zu Gast und sprach sowohl über die Vergangenheit beim FCZ als auch über seine sich damals im Anfangsstadium befindende Trainerkarriere:

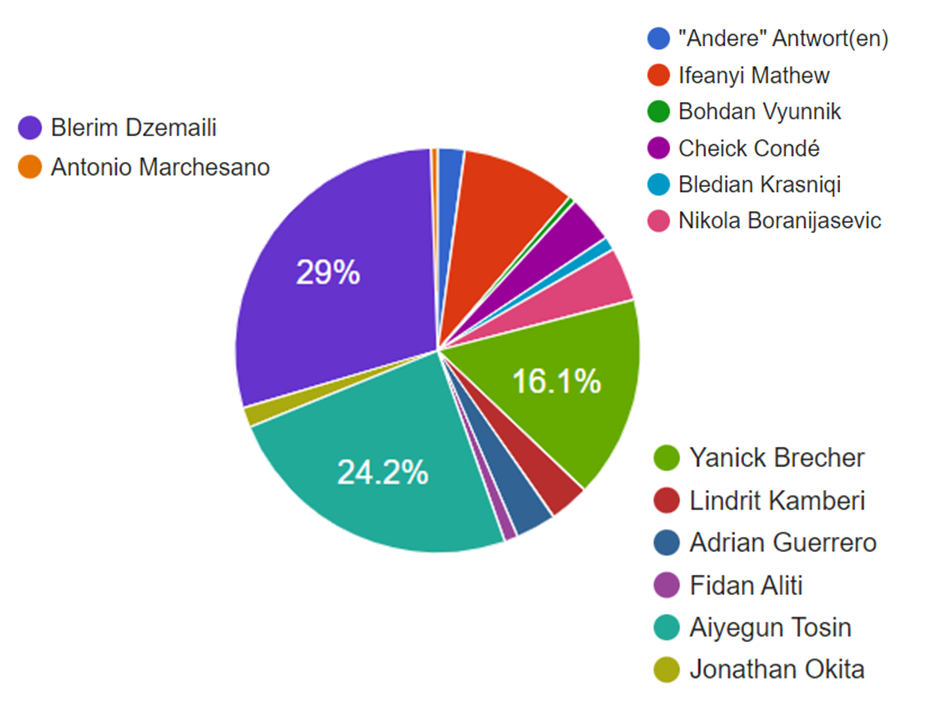

Als besten Spieler der Saison 22/23 wählen die Züri Live-Leser mit 29% der Stimmen in dessen letzter Saison Blerim Dzemaili. Dieses Ergebnis steht im starken Kontrast zu den Spiel-Auswertungen auf Züri Live, die Ifeanyi Mathew als besten FCZ-Spieler 22/23 eruierten und in denen Dzemaili eher auf den hinteren Rängen landete. Respektable 24,2% der Leser-Stimmen erhielt der beste Torschütze Aiyegun Tosin – vor Captain Yanick Brecher mit 16,1%. Ifeanyi Mathew landete immerhin auf Rang 4 mit 9,5% der Stimmen.

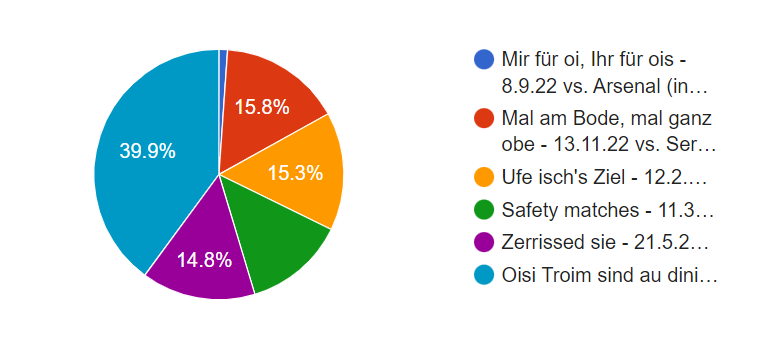

Auch die Frage nach der besten Choreographie der Saison 22/23 stand im Zeichen von Blerim Dzemaili. 17’700 Zuschauer sahen im Letzigrund gegen Lugano dessen Abschied von der Fussballbühne und auch die Choreographie zu seinen Ehren. Vier der anderen zur Auswahl stehenden Choreos waren aber auch sehr beliebt – nur die glitzernde Glamour-Choreo zum Europa League-Start gegen Arsenal war für fast niemanden die Nummer 1.

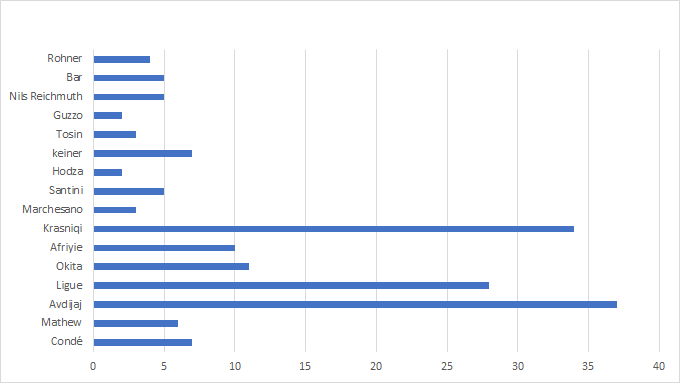

Wer sind die Hoffnungsträger der neuen Saison? Bei der Frage nach dem Spieler, welcher 23/24 „explodieren“ wird, fallen am meisten Voten auf Donis Avdijaj, knapp vor Bledian Krasniqi und Calixte „Junior“ Ligue. Dieses Trio liegt deutlich vor allen anderen genannten Kandidaten.

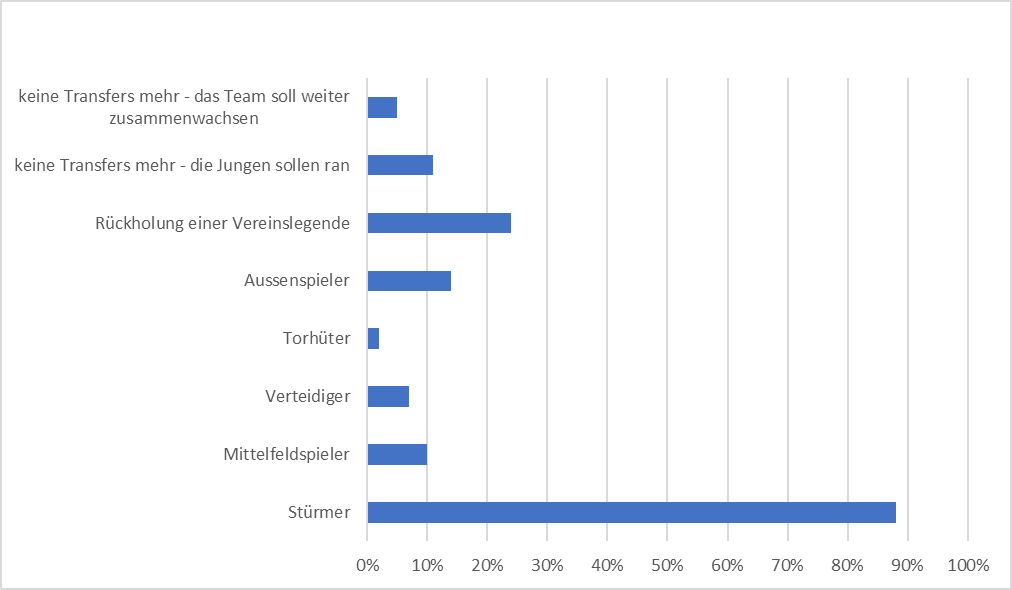

Braucht es für eine erfolgreiche Saison weitere Neuverpflichtungen neben Fabio Daprelà und Arad Bar? Ja, die überwältigende Mehrheit der Abstimmenden will einen neuen Stürmer. Auf den anderen Positionen ist man hingegen zufrieden mit dem Kader.

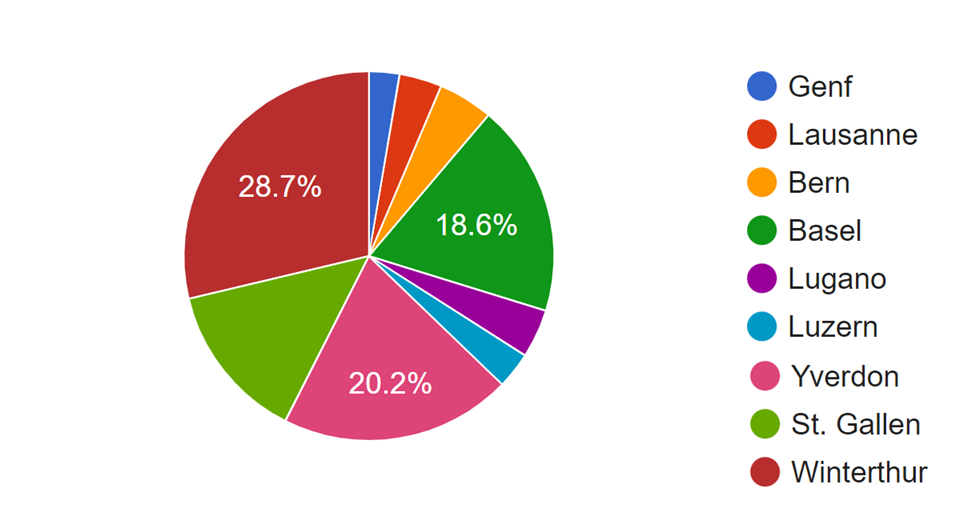

In Sachen Auswärtsreisen freuen sich am meisten FCZ-Anhänger auf Winterthur, gefolgt von Yverdon (trotz Cup-Niederlage vor zwei Jahren), Basel und St. Gallen. Alle anderen Auswärtsdestinationen wecken deutlich weniger Begeisterung – vor allem Genf (ist gleich die erste Auswärtsreise kommenden Samstag) und Luzern.

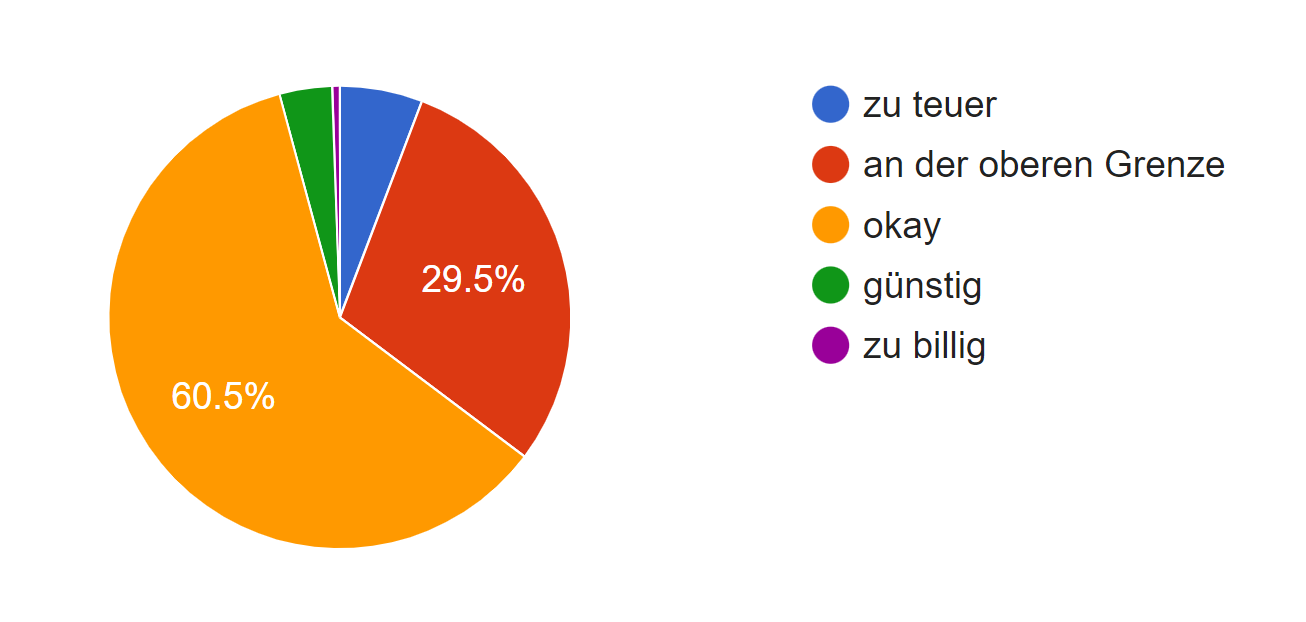

Die Ticket- und Abopreise im Letzigrund findet eine Mehrheit okay, annahernd 30% empfinden sie hingegen „an der oberen Grenze“. Zu teuer sind sie für 5,8% der Abstimmenden.

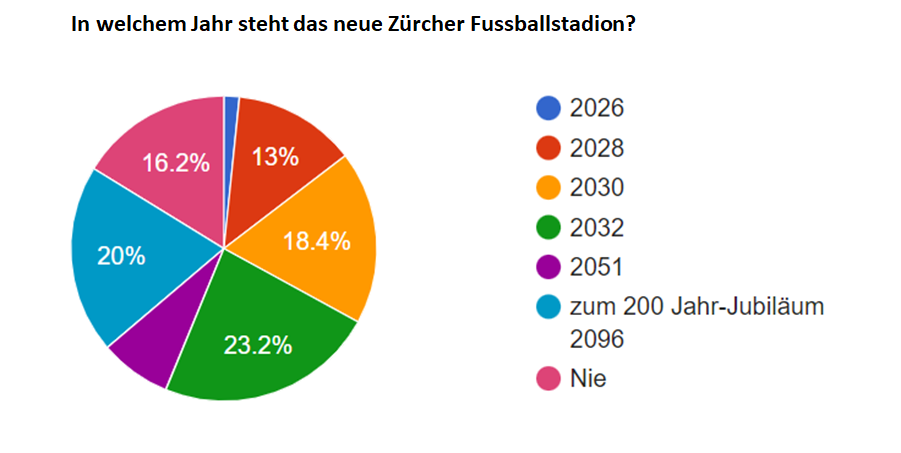

Wann das neue Fussballstadion in Zürich stehen wird, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Nur in einem sind sich fast alle einig: es wird kommen! 23,2% tippen auf eine Eröffnung im Jahr 2032, also in weniger als einem Jahrzehnt. Es ist sogar insgesamt eine Mehrheit, die davon ausgeht, dass das Stadion bis dahin steht. 20% rechnet mit einer Fertigstellung immerhin bis zum 200 Jahr-Jubiläum des FCZ im Jahr 2096, 16,2% gehen davon aus, dass das Bauvorhaben nie umgesetzt werden kann.