Schlagwort: Luzern

Die FCZ Frauen nach dem 10. Double – ein Rückblick und Ausblick

Am Ende schafften es die FCZ Frauen sowohl in Meisterschaft wie im Cup als Erste über die Ziellinie – und feierten in der Saison 2017/18 das zehnte Double (fünf davon in den letzten sieben Spielzeiten!). Die Frauen und Männer holten also zusammen 2017/18 drei von vier möglichen Schweizer Titel an die Limmat. Züri Live übertrug auch in der abgelaufenen Saison zwei Partien der FCZ Frauen live – neben dem Champions League-Heimspiel gegen Gintras Universitetas im Letzigrund war dies der Cupfinal gegen Lugano in der Bieler Tissot Arena mit Expertin Meri Terchoun, welche nach dem Schlusspfiff mit Medaille um den Hals auf dem Siegerphoto präsent war. Dies nachdem ihre Teamkolleginnen bei intensiver Sonneneinstrahlung in einer mässigen Partie sehr viel Mühe bekundeten, Gegner Lugano in Schwierigkeiten zu bringen.

Spitzenteams werden in 8-er Liga mehr gefordert

Der Knoten konnte erst mit der Einwechslung der mit 22 Jahren schon sehr erfahrenen Offensivspielerin Barla Deplazes etwas gelöst werden. Spielerisch, im Eins-gegen-eins und mit dem Rücken zum gegnerischen Tor macht abgesehen von Ramona Bachmann kaum eine Schweizer Spielerin Deplazes etwas vor. Nach ihrer Vorarbeit erzielte die im gegnerischen Strafraum dank ihrem Torriecher und ihrer Reichweite immer wieder erfolgreiche Verteidigerin Julia Stierli in der Verlängerung schlussendlich das entscheidende Tor. Das Spiel wurde von SRF live im TV übertragen, die Zuschauerkulisse vor Ort war aber enttäuschend. Hätte der FCZ nicht seine ganze Frauenabteilung inklusive Juniorinnen im Reisecar nach Biel verfrachtet, wären die Tribünen fast ganz leer gewesen.

Mehr als zwei Drittel der 28 Meisterschaftsspiele vermochten die FCZ Frauen zu gewinnen – bei nur einer Niederlage (gegen YB). Die Mannschaften direkt hinter der nationalen Spitze (YB, Luzern, GC, Lugano) haben in der abgelaufenen Saison weitere Fortschritte gemacht. Dies führte dazu, dass die Spitzenteams FCZ und FCB dank der Ligareduktion auf acht Mannschaften in 20 von 28 Spielen gefordert wurden und Siege im Schongang in den meisten Partien nicht mehr möglich waren. YB, Luzern und GC wurden dabei von mehrheitlich jungen Spielerinnen geprägt – mit mehreren Teenagern, die sich zu Top-Leistungsträgerinnen ihrer Teams entwickelten. Cupfinalgegner Lugano seinerseits besteht hauptsächlich aus Studentinnen mittleren Alters aus dem College-Fussball Nordamerikas.

Gintra Universitetas als Tiefpunkt der Saison

Das Double für den FCZ ist bemerkenswert, weil gerade die Vorrunde ziemlich harzig verlief. Nach erfolgreichen Jahren unter Trainer Dorjee Tsawa musste sich die Mannschaft in neuer Konstellation mit Luca Fiorina erst finden. Aus der Bundesliga kamen Cinzia Zehnder (SC Freiburg), Martina Moser (Hoffenheim) und Caroline Abbé (Bayern) in die Schweiz zurück. Die durch ihr Medizinstudium stark beanspruchte Zehnder konnte bisher aber nicht an ihre im jugendlichen Alter gezeigten FCZ-Leistungen anknüpfen. Die aus dem Nationalteam zurückgetretenen Rekordnationalspielerinnen Martina Moser und Caroline Abbé können beim FCZ (Moser) und SFV (Abbé) im Büro den Übergang ins künftige Berufsleben in Angriff nehmen. Während sich Moser im Verlaufe der Saison im FCZ-Trikot steigerte und zur wichtigsten Offensivspielerin avancierte, hatte Innenverteidigerin Abbé mit den jungen, flinken Stürmerinnen der Nationalliga A immer wieder ihre liebe Mühe.

Ein Tiefpunkt der Saison war das Ausscheiden im Champions League-Sechzehntelfinal gegen die Litauerinnen von Gintra Universitetas, welche in der darauffolgenden Runde ihrerseits gegen Barcelona mit dem Gesamtskore von 0:9 sang- und klanglos untergingen. Die Chance, in den Achtelfinal vorzustossen, konnte so gegen einen Gegner, den man in früheren Jahren mit ziemlicher Sicherheit bezwungen hätte, nicht genutzt werden – dies nach einer nur mit viel Glück überhaupt noch zustandegekommenen Qualifikation für den Sechzehntelfinal, weil der FCZ in seiner Qualifikationsgruppe diesmal nicht den 1. Platz erreichen konnte.

Durchschlagskraft im Sturm wird zum Fragezeichen

Die hoffnungsvollsten Talente wie Seraina Piubel, Federica Cavicchia oder Malin Gut erhielten während der ganzen Saison vergleichsweise wenig Spielzeit. Das Element der energiegeladenen, topmotivierten und sich schnell entwickelnden jungen Talente kam im Vergleich zu den vorangehenden Jahren wenig zum Tragen. Dies trotz gleichzeitig einigen ins Gewicht fallenden längeren Verletzungsabsenzen der Nationalspielerinnen Selina Kuster, welche leider ihre Karriere mittlerweile beenden musste, Sandrine Mauron, Meriame Terchoun oder Naomi Mégroz.

Taktisch, als Team und im Spielaufbau konnte sich die Mannschaft trotzdem im Verlauf der Saison positiv entwickeln. In der Tendenz immer stärker zu einer Hypothek wird aber die abnehmende Durchschlagskraft im Sturm. Die 31-jährige Fabienne Humm, welche die zuletzt so erfolgreiche Ära der FCZ Frauen wie keine andere Spielerin geprägt hat, kommt mittlerweile in der Mehrzahl der Laufduelle einen Schritt zu spät, so dass viele Torchancen von den Gegnerinnen auch auf NLA-Niveau schon im Ansatz unterbunden werden können. Sturmpartnerin Patricia Willi (26) wurde zwar ex aequo mit Eunice Beckmann (Basel) und Caroline Müller (GC) Torschützenkönigin, gehört aber ebenfalls nicht zu den vom Potential her hoffnungsvollsten Stürmerinnen der Liga.

Serienmeister FCZ und Krösus FCB mit Budgetreduktion

Die FCZ Frauen profitierten in der abgelaufenen Saison davon, dass der Hauptkonkurrent Basel sportlich nicht an das Niveau des Vorjahresrivalen Neunkirch herankam. Trotz des höchsten Budgets im Schweizer Frauenfussball gab es für den FCB auch dieses Jahr keinen Meistertitel. Mit Eunice Beckmann und Nicole Banecki standen regelrechte Starspielerinnen aus Deutschland im Basler Kader. Die 120-fache Neuseeländische Nationalspielerin Ria Percival spricht davon, in ihrer Karriere noch nie so gute Bedingungen angetroffen zu haben, wie beim FC Basel – und sie war unter anderem beim national und international erfolgreichsten deutschen Frauenteam FFC Frankfurt engagiert gewesen. Die von den Basler Männern erwirtschafteten Gelder bewegten sich dank Champions League, hohen Transfererlösen und rund 25’000 Jahresabos bei den Profis im «Joggeli» in den letzten Jahren in Dimensionen, welche es der AG ermöglichte, die im Verein FC Basel beheimatete Frauenequipe grosszügig zu alimentieren, ohne die relative Wettbewerbsfähigkeit der Super League-Equipe wesentlich zu beeinträchtigen.

Der finanzielle Abstand zwischen dem FCB und YB hat sich in den letzten 12-18 Monaten nun aber verringert, und die Klubpolitik des FCB gleichzeitig verändert. Im Zuge dessen werden die Mittel der Frauenequipe laut der Basler «Tageswoche» auf die nächste Saison hin um rund 20-30% gekürzt. Analog der Super League-Equipe soll bei den Frauen der Anteil der aus der Region stammenden Spielerinnen und die Durchlässigkeit vom Nachwuchs zur 1. Mannschaft erhöht werden. Die Anzahl ausländische Spielerinnen soll auf 3-4 reduziert werden (der FCZ hatte zum Vergleich zuletzt keine echte Ausländerin im Kader). Man will zudem vermehrt Schweizer Toptalente anlocken. Der abtretende Leiter Frauenfussball Benno Kaiser verspricht sich aber viel von in Zukunft noch weiter verstärkt den Frauen zur Verfügung gestellten Ressourcen aus der Academy. Mit diesen sollte seiner Meinung nach der Titel erreicht werden können, sonst würde man etwas falsch machen. Schliesslich wird das Budget der FCB Frauen schweizweit das mit Abstand grösste bleiben – rund doppelt so hoch wie bei den finanziell an zweiter Stelle liegenden FCZ Frauen. Denn bei den FCZ Frauen wird die Budgetreduktion auf die neue Saison hin gemäss «NZZ» gar deutlich über 30% betragen, unter anderem weil der ursprünglich für ein neues Stadion gesprochene Beitrag der FIFA, der dann stattdessen auch in den Zürcher Frauenfussball floss, aufgebraucht ist. In Absenz von lukrativen Champions League-Geldern und einem deutlich tieferen Super League-Zuschauerschnitt als in Basel oder Bern basiert der für Schweizer Verhältnisse gut abgesicherte Betrieb der FCZ Frauen weiterhin stark auf dem hohen Engagement durch das Besitzerehepaar Canepa.

Verstärkungen aus dem Lazarett

Beide Klubs mussten nach Saisonende einen neuen Trainer suchen. Die ehemalige Bayern-Trainerin Sissy Raith sagte dem Klub am Rheinknie nach zwei Jahren «Servus», und auch Luca Fiorina verlässt die FCZ Frauen bereits wieder nach einer Saison. Man kann aber davon ausgehen, dass der neue Trainer Andy Ladner (als Assistent Schweizer Meister 2009 unter Bernard Challandes) mit den Budgeteinbussen keine Probleme haben wird. Im Vergleich zu den Verhältnissen beim von der Spielergewerkschaft SAFP geführten Promotion League-Absteiger Zürich United, wo Ladner zuletzt nicht nur Trainer, sondern gleichzeitig auch «Mädchen für alles» war, wird er die finanziellen Verhältnisse und Arbeitsbedingungen bei den FCZ Frauen für das Trainerteam und die Spielerinnen als deutlich besser empfinden.

Mit Luana Bühler wechselt die einzige FCZ-Spielerin, die in der abgelaufenen Saison einen grossen Schritt in ihrer Entwicklung gemacht hat, zu Hoffenheim. Auch YB, Luzern und Basel verlieren wichtige Spielerinnen in die Bundesliga. Verstärkungen für die FCZ Frauen sind sicherlich die aus Verletzungen zurückkehrenden Akteurinnen. Bereits während der Rückrunde war Naomi Mégroz mehr und mehr wieder verfügbar, dazu kommen Lorena Baumann, Sandrine Mauron und last but not least, wenn auch wohl erst nach dem Saisonstart wieder, Meri Terchoun. Aus der U21 (vierter Platz Nationalliga B hinter Servette Chênois, Therwil und dem fusionierten St.Gallen-Staad) erhalten zur Zeit Talente wie Annina Enz, Fiona Kümin, Lydia Andrade oder Sabina Jackson die Gelegenheit sich in der Vorbereitung in der 1. Mannschaft zu beweisen.

FCZ Frauen in 1/16-Final der Champions League gesetzt

Mit Servette Chênois ist in der Nationalliga A erstmals eine Mannschaft aus Genf dabei und ersetzt dabei den FC Aarau. Chênois hatte letzte Saison erst mit dem Engagement von Servette, dann mit dem Zuzug der langjährigen Nationalspielerin Sandy Maendly, mit der Elimination des favorisierten YB im Cup-Achtelfinal im Stade de Genève und schliesslich mit dem Aufstieg auf sich aufmerksam gemacht. Es wird interessant zu verfolgen sein, ob es den Genferinnen gelingt, den seit eh und je her fast ausschliesslich in der Deutschschweiz vorangetriebenen Frauenfussball auch in der Westschweiz populärer zu machen. Obwohl mit Yverdon schon länger ein kleineres Team in der NLA dabei ist, sind die Unterschiede zwischen den beiden grössten Schweizer Sprachregionen in diesem Bereich weiterhin frappant.

Trotz der Enttäuschung der Saison 17/18 gegen Gintras Universitetas haben die internationalen Leistungen der FCZ Frauen über die letzten Jahre und die damit gewonnenen Punkte in der UEFA-Wertung insgesamt dazu geführt, dass mit dem Meisterschaftszweiten FC Basel sich erstmals ein zweites Schweizer Frauenteam in der Champions League beweisen darf. Die Baslerinnen hatten Losglück und treffen in der Qualifikation im August auf Breznica Plevljia (Montenegro) und Kiryat Gat (Israel). Der dritte Gegner, Serienmeister Spartak Subotica aus Serbien mit der einen oder anderen ausländischen Spielerin im Team, wird die Baslerinnen am ehesten fordern, sollte aber ebenfalls schlagbar sein. Der FCZ seinerseits ist diesmal direkt für die 1/16-Finals im September qualifiziert und dort sogar gesetzt! Gegner könnte ein Qualifikationsgruppensieger sein – oder aber auch der Italienische Meister Juventus mit der ehemaligen FCZ-Stürmerin Sanni Franssi in dessen Reihen.

U19-EM im nahen Zug (Herti) und Wohlen (Niedermatten)

Zuvor steht aber vom 18. – 30. Juli die U19-EM an. Vom FCZ befinden sich Malin Gut, Sabina Jackson, Alissia Piperata, Seraina Piubel, Annina Enz sowie die drei Torhüterinnen Fiona Flühler, Elvira Herzog und Livia Peng im 29-er Kader, welches sich in diesen Tagen in Weggis auf das Turnier vorbereitet und aus welchem am 9. Juli das 21 Frau-Kader für die EM gebildet wird. Die Schweizerinnen spielen an den von Zürich aus nahegelegenen Spielorten Zug und Wohlen in ihrer Gruppe gegen Frankreich, Spanien und Norwegen. Die zweite Vierergruppe mit Holland, Dänemark, Deutschland und Italien tritt in Biel und Yverdon auf. Halbfinals und Final finden im Schweizerischen Frauenfussball-Nachwuchszentrum, der Tissot Arena in Biel, statt.

Mehr Quantität als Qualität im Zentrum / FCZ – Luzern Stats & Spielinfos

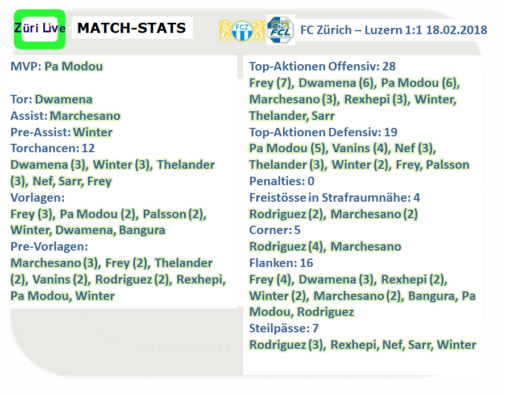

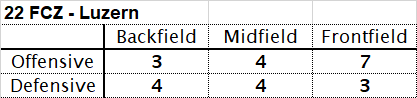

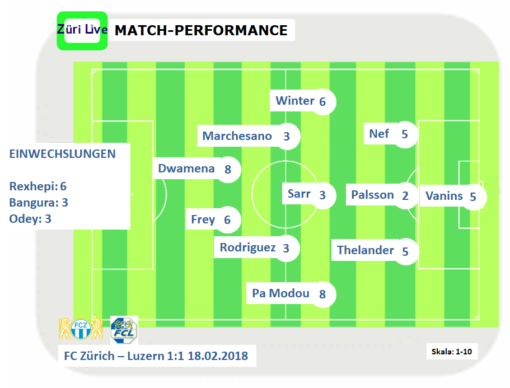

Obwohl der FCZ gegen Luzern nicht verloren hat, resultiert mit 4,5 in der Züri Live-Leistungsbewertung der tiefste Notenschnitt der Saison. Dies vor allem, weil gleich sechs Spieler eine ungenügende Note (unter 5) erhalten und die Maximalnote 8 beträgt, welche nur von zwei Spielern (Pa Modou, Dwamena) erreicht wird. Auffallend dabei vor allem das  gegen die Innerschweizer individuell schwache Zentrum, obwohl es im 3-5-2 im Vergleich zum üblichen 3-4-3 quantitativ verstärkt worden war. Vielleicht gerade deswegen? Führte die zahlenmässige Verstärkung zu einem falschen Sicherheitsgefühl / weniger Biss? Marchesano produzierte vor allem in der Ersten Halbzeit so viele Fehlpässe wie noch selten zuvor in seiner Karriere, Rodriguez fand nicht ins Spiel, Sarr hatte einen seiner schlechten Tage, und Palsson fehlen für das Abwehrzentrum die notwendigen Qualitäten.

gegen die Innerschweizer individuell schwache Zentrum, obwohl es im 3-5-2 im Vergleich zum üblichen 3-4-3 quantitativ verstärkt worden war. Vielleicht gerade deswegen? Führte die zahlenmässige Verstärkung zu einem falschen Sicherheitsgefühl / weniger Biss? Marchesano produzierte vor allem in der Ersten Halbzeit so viele Fehlpässe wie noch selten zuvor in seiner Karriere, Rodriguez fand nicht ins Spiel, Sarr hatte einen seiner schlechten Tage, und Palsson fehlen für das Abwehrzentrum die notwendigen Qualitäten.

Nach dem Sieg in St. Gallen war die Schlussfolgerung: «Frey gut, alle gut». Dies gilt weiterhin. Denn gegen Luzern war Frey deutlich weniger gut, als noch in St. Gallen – ein gemischter Auftritt – unter dem Strich durchschnittlich. Pa Modou ist zum zweiten Mal nach dem 2:0-Heimsieg gegen Lausanne Most Valuable Player, und verhält sich damit zur Zeit «antizyklisch», hatte er doch in St. Gallen, wo die Durchschnittsnote des Teams um 1,1 höher war, eine ungenügende «4». Raphael Dwamena hingegen zeigt bisher im 2018 konstant Aufwärtstendenz. Andris Vanins musste und konnte mehr Topchancen abwehren als im Durchschnitt dieser Saison und war an der Erarbeitung von zwei der 12 Torchancen beteiligt, gleichzeitig aber auch am Gegentor mitschuldig. Débutant Lavdrim Rexhepi kam als erster Einwechselspieler rein, musste sich zu Beginn bezüglich Handlungsschnelligkeit und physischem Dagegenhalten erst orientieren, konnte dann aber den Ball ein, zwei Mal gut direkt weiterleiten / zirkulieren lassen.

Nach dem Sieg in St. Gallen war die Schlussfolgerung: «Frey gut, alle gut». Dies gilt weiterhin. Denn gegen Luzern war Frey deutlich weniger gut, als noch in St. Gallen – ein gemischter Auftritt – unter dem Strich durchschnittlich. Pa Modou ist zum zweiten Mal nach dem 2:0-Heimsieg gegen Lausanne Most Valuable Player, und verhält sich damit zur Zeit «antizyklisch», hatte er doch in St. Gallen, wo die Durchschnittsnote des Teams um 1,1 höher war, eine ungenügende «4». Raphael Dwamena hingegen zeigt bisher im 2018 konstant Aufwärtstendenz. Andris Vanins musste und konnte mehr Topchancen abwehren als im Durchschnitt dieser Saison und war an der Erarbeitung von zwei der 12 Torchancen beteiligt, gleichzeitig aber auch am Gegentor mitschuldig. Débutant Lavdrim Rexhepi kam als erster Einwechselspieler rein, musste sich zu Beginn bezüglich Handlungsschnelligkeit und physischem Dagegenhalten erst orientieren, konnte dann aber den Ball ein, zwei Mal gut direkt weiterleiten / zirkulieren lassen.

Im «Reaktionsmodus» kommt man nicht weit / FCZ – Luzern 1:1 Audio-Highlights und Analyse

Der FCZ bricht die Serie von sieben Niederlagen in Folge zu Hause gegen den FC Luzern, bleibt aber weiterhin sieglos. Die Erste Halbzeit ist eine voraussehbare Enttäuschung. Schon während dem Einlaufen ist der Unterschied zwischen den auf den Super League-Match fokussierten Luzernern und den im Vergleich dazu eher wie in der Vorbereitung auf ein Testspiel wirkenden Zürchern allzu offensichtlich. Das Letzigrund-Team ist zur Zeit immer in der Lage, nach einem Rückschlag eine Reaktion zu zeigen. So auch in der Zweiten Halbzeit gegen Luzern. Das ist mehr als Nichts – und gelingt dies bis zum Ende der Saison, dann ist der Abstieg kein Thema. Für einen Europacupplatz oder einen Erfolg im Schweizer Cup genügt dieser Modus aber nicht. In den ersten 45 Minuten war der FCZ wie schon gegen Thun gegen hoch stehende Luzerner permanent unter Druck und teilweise gar überfordert. Torhüter Vanins sprach nach der Partie richtigerweise von «Chaos».

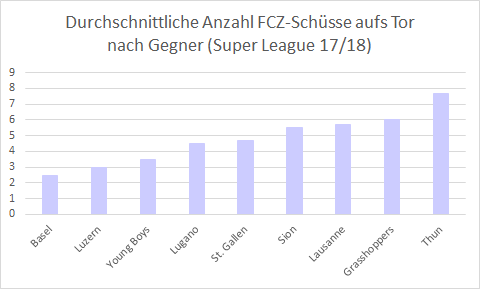

Das Team von Trainer Uli Forte begann die Partie taktisch so, wie sie das siegreiche Spiel in St. Gallen aufgehört hatte. In einem 3-5-2 mit den beiden eher offensiv geprägten «Achtern» Marchesano und Rodriguez vor Sangoné Sarr. Die eher abwartende Taktik war aber nicht wirklich das Problem. Ist dies doch wohl der beste Weg zum Erfolg für die aktuelle Mannschaft. Das Problem war die gleichzeitig zu zögerliche individuelle Verhaltensweise sowohl im Spiel mit wie auch ohne Ball. Denn grundsätzlich hätte der FCZ auf jeden Fall die Mittel, sich aus einer Umklammerung wie derjenigen Luzerns zu lösen und erfolgreich zu kontern, auch wenn der für einmal nicht optimale Letzigrund-Rasen dies zusätzlich erschwert hat. Dem nach seiner längeren Verletzungspause noch nicht wirklich eingespielten Antonio Marchesano unterliefen zudem in der Ersten Halbzeit so viele Fehlpässe wie wohl noch selten in seiner Karriere. So schafft man es erneut nicht, gegen Luzern zu einer genügenden Anzahl von Abschlüssen zu kommen. Auf der Basis der nach SFL-Methoden erhobenen Daten kommt der FCZ in der aktuellen Saison gegen Luzern zu am zweitwenigsten Abschlüssen aufs Tor (siehe Graphik).

Zudem wurden so die individuellen Schwächen in der Zürcher Hintermannschaft wieder schonungslos aufgedeckt. Wie schon in St. Gallen und bei allen früheren Gelegenheiten zeigte sich «Grobmotoriker» Victor Palsson in Bezug auf Technik und Handlungsschnelligkeit auf Super League-Niveau als ungeeignet für die Rolle in der zentralen Hintermannschaft. Das 0:1 durch Christian Schneuwly entstand aus einem der mittlerweile unzähligen fatalen Fehlpässe Palssons vor dem eigenen Strafraum. Dem Gegner einen schnellen Umschaltmoment in der Nähe des eigenen Tores zu schenken, wird in der Super League sehr häufig sofort bestraft. Man erinnerte sich in diesem Moment unter anderem mit Grauen an die Aktionen des Isländers vor der Winterpause in Lausanne zurück. Auch bei den anderen beiden Grosschancen Luzerns war Palsson im negativen Sinne beteiligt. Nach dem ebenso katastrophalen Fehlpass von Sangoné Sarr hätte die Situation noch bereinigt werden können, aber Palsson agierte im Zweikampf mit Gvilia viel zu pomadig, so dass der FCZ nur dank einer starken Intervention von Andris Vanins gegen Tomi Juric um ein weiteres Gegentor herumkam.

Zudem wurden so die individuellen Schwächen in der Zürcher Hintermannschaft wieder schonungslos aufgedeckt. Wie schon in St. Gallen und bei allen früheren Gelegenheiten zeigte sich «Grobmotoriker» Victor Palsson in Bezug auf Technik und Handlungsschnelligkeit auf Super League-Niveau als ungeeignet für die Rolle in der zentralen Hintermannschaft. Das 0:1 durch Christian Schneuwly entstand aus einem der mittlerweile unzähligen fatalen Fehlpässe Palssons vor dem eigenen Strafraum. Dem Gegner einen schnellen Umschaltmoment in der Nähe des eigenen Tores zu schenken, wird in der Super League sehr häufig sofort bestraft. Man erinnerte sich in diesem Moment unter anderem mit Grauen an die Aktionen des Isländers vor der Winterpause in Lausanne zurück. Auch bei den anderen beiden Grosschancen Luzerns war Palsson im negativen Sinne beteiligt. Nach dem ebenso katastrophalen Fehlpass von Sangoné Sarr hätte die Situation noch bereinigt werden können, aber Palsson agierte im Zweikampf mit Gvilia viel zu pomadig, so dass der FCZ nur dank einer starken Intervention von Andris Vanins gegen Tomi Juric um ein weiteres Gegentor herumkam.

Und als bei einem Luzerner Konter in der Zweiten Halbzeit Thelander mit seinem Gegenspieler Schneuwly mitging, hätte der Zentrale Abwehrmann Palsson sofort das offene Zentrum zumachen müssen, anstatt ebenfalls noch und viel zu halbherzig Schneuwly anzugreifen. Sarr, der noch hätte eingreifen können, entging dieser Lapsus von Palsson und somit war das Zürcher «Duo Infernale» erneut in Aktion, um Francisco Rodriguez auf für den FCZ beinahe schon peinliche Art und Weise zentral vors Tor ziehen und zu einer ‘’Hundertprozentigen’’ kommen zu lassen. Positiv zu erwähnen sind die aufsteigende Form Raphael Dwamenas, Pa Modou, dem wieder eines seiner etwas besseren Spiele gelang, und Débutant Lavdrim Rexhepi, welcher nach kurzen Anfangsschwierigkeiten relativ schnell ins Spiel fand. Einfacher wird es für den FCZ in den kommenden Partien nicht. YB, Basel, das aufstrebende Lugano und am kommenden Wochenende das Derby warten alle noch in dieser dritten von vier Saisonphasen.

FCZ – Luzern 1:1 (0:1)

Tore: 28. Schneuwly (Juric) 0:1; 60. Dwamena (Marchesano) 1:1.

FC Zürich: Vanins; Nef (80. Bangura), Palsson, Thelander; Winter, Sarr, Pa Modou; Marchesano (69. Rexhepi), Rodriguez; Dwamena (84. Odey), Frey..

Luzern: Omlin; Grether, Knezevic, Schulz, Lustenberger; Kryeziu, Voca; Schneuwly (87. Custodio), Gvilia (67. Cirkovic), Rodriguez (78. Demhasaj); Juric.

FCZ – Luzern Match-Vorschau mit Toni Gassmann und Uli Forte

Startschuss 2018 in Luzern – setzen FCZ Frauen Aufwärtstendenz fort?

Heute Abend um 20 Uhr nehmen die FCZ Frauen mit dem Nachholspiel in Luzern die Meisterschaft in der Nationalliga A wieder auf. Anfang Dezember hatten die FCZ Frauen die gleichen Gegnerinnen im Heerenschürli gleich mit 6:0 besiegen können. Dies obwohl der FCZ vor jener Partie nur drei Punkte Vorsprung auf die Innerschweizerinnen aufgewiesen hat und diese drei Tage später den FC Basel 2:0 besiegen konnten. War der Auftritt Luzerns im Norden Zürichs also nur ein Ausrutscher gewesen? Nicht nur! Das Resultat war auch die Folge einer deutlichen Steigerung der Züri Frauen just gegen Ende der ersten Saisonphase im Dezember nachdem die im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich erfahrenere Mannschaft lange Zeit nicht in die Gänge gekommen war und teilweise gar etwas enttäuschende Leistungen gezeigt hatte. Das Team hatte sich lange Zeit nicht finden können. Unter anderem über diese Schwierigkeiten, aber auch wie sie persönlich Spitzenfussball und Medizinstudium unter einen Hut zu bringen versucht, sprach FCZ-Mittelfeldspielerin Cinzia Zehnder 10 Tage vor jenem Luzern-Spiel am Rande des ebenfalls harzig verlaufenen WM-Qualifikationsspiels gegen Albanien (5:1) in Biel mit Züri Live:

Nach dem heutigen Nachholspiel werden für alle Teams 13 von 28 Runden gespielt sein. Und die ersten fünf bis sechs Kontrahenten sind relativ nah beieinander in der Tabelle, mit dem FCZ als einzigem bisher noch ungeschlagenen Team an der Spitze. Am meisten Tore hat bisher aber der zweitplatzierte FC Basel (drei Punkte zurück) erzielt. Die ehemaligen Torschützenköniginnen in den Reihen des FCZ, Fabienne Humm und Patricia Willi, sind zur Zeit nicht unter den besten fünf Torschützinnen der Liga. Die erfahrene Offensivallrounderin Sara Krisztin (zurück zu GC) und Nathalie Lienhard haben die FCZ Frauen in der Winterpause verlassen. Die wohl schnellste Spielerin auf Schweizer Fussballplätzen hatte A-Nationalteam-Potential, wird aber nun ihre Karriere im Spitzenfussball schon mit 19 Jahren (endgültig?) beenden, zugunsten der Ausbildung in der Schweizer Armee als Panzergrenadier in Thun. Im Dezember war Züri Live übrigens bei Stefan Scherrer in der Sendung Freistil auf Radio Stadtfilter zu Gast – Thema: Frauenfussball. Für diejenigen, die es verpasst haben, gibt es die Sendung wie viele andere Freistil-Sendungen auf Soundcloud zum Nachhören:

Media Watch: Christian Constantin, Rolf Fringer und die Spitze des Eisberges

Es gibt sie ungefähr einmal pro Dekade, diese geschichtsträchtigen Ereignisse, wo die Mitarbeiter der grossen  Medienhäuser angehalten werden, alles stehen und liegen zu lassen und sich an der Mega-Berichterstattung über das grosse aktuelle Thema zu beteiligen. Dazu gehören die Mondlandung, 9/11, und offenbar auch die «Affäre Constantin»: ein 60-jähriger Walliser Fussballpräsident, der einen Clinch mit dem gleichaltrigen TV-Experten und ehemaligen Fussballtrainer Rolf Fringer nach einem Spiel in Lugano wie ein halbstarker Jugendlicher auf dem Schulhof «regelt». Fringer habe von Constantins Sohn Barth zur Rede gestellt, abgestritten, sich auf Teleclub negativ über dessen Vater geäussert zu haben. «Da habe ich ihm sein Gedächtnis aufgefrischt» äusserte sich Constantin im Anschluss daran beim französischsprachigen Teleclub-Interviewer über seine Beweggründe.

Medienhäuser angehalten werden, alles stehen und liegen zu lassen und sich an der Mega-Berichterstattung über das grosse aktuelle Thema zu beteiligen. Dazu gehören die Mondlandung, 9/11, und offenbar auch die «Affäre Constantin»: ein 60-jähriger Walliser Fussballpräsident, der einen Clinch mit dem gleichaltrigen TV-Experten und ehemaligen Fussballtrainer Rolf Fringer nach einem Spiel in Lugano wie ein halbstarker Jugendlicher auf dem Schulhof «regelt». Fringer habe von Constantins Sohn Barth zur Rede gestellt, abgestritten, sich auf Teleclub negativ über dessen Vater geäussert zu haben. «Da habe ich ihm sein Gedächtnis aufgefrischt» äusserte sich Constantin im Anschluss daran beim französischsprachigen Teleclub-Interviewer über seine Beweggründe.

In den darauffolgenden Tagen und Wochen ist der Faux-Pas Christian Constantins das ganz grosse Thema bei «Teleclub», im «Blick» und weiteren Schwesterpublikationen wie «Bluewin». Die enorme  Manpower dieser Medienhäuser wird voll ausgeschöpft. Beim «Blick» gibt es mittlerweile kaum mehr einen der zahlreichen Fussball-Journalisten, der nicht in die Anti-Constantin-Kampagne involviert wurde. Auch im Teleclub wird drei Wochen lang in fast jeder Sendung über «das Thema» gesprochen. Eine ganze Armee von im Sold stehenden Experten stimmt dabei meist brav in die gebetsmühlenartigen Wort-Salven Richtung Wallis ein. Das dauert so lange, bis es vor Wochenfrist in der Sendung «Kick-Off» den eingeladenen Gästen Philippe Montandon und Bruno Berner dann doch etwas zu bunt wird. Die beiden verlangen vom erneut auf der Causa «Constantin» insistierenden Teleclub-Moderator Christophe Augsburger wiederholt, auch noch etwas zur anstehenden Fussballrunde sagen zu dürfen.

Manpower dieser Medienhäuser wird voll ausgeschöpft. Beim «Blick» gibt es mittlerweile kaum mehr einen der zahlreichen Fussball-Journalisten, der nicht in die Anti-Constantin-Kampagne involviert wurde. Auch im Teleclub wird drei Wochen lang in fast jeder Sendung über «das Thema» gesprochen. Eine ganze Armee von im Sold stehenden Experten stimmt dabei meist brav in die gebetsmühlenartigen Wort-Salven Richtung Wallis ein. Das dauert so lange, bis es vor Wochenfrist in der Sendung «Kick-Off» den eingeladenen Gästen Philippe Montandon und Bruno Berner dann doch etwas zu bunt wird. Die beiden verlangen vom erneut auf der Causa «Constantin» insistierenden Teleclub-Moderator Christophe Augsburger wiederholt, auch noch etwas zur anstehenden Fussballrunde sagen zu dürfen.

Wie kam es überhaupt so weit? Und warum ist diese Geschichte bei einem Teil der Medien so ein Riesenthema? Man kann, wie das der «Blick» und «Teleclub» tun, den Fokus auf Christian Constantin richten. Dieser ist wohl der unschweizerischste aller in der Öffentlichkeit stehenden Schweizer. Constantin geht völlig unabhängig von Rang und Namen auf andere Menschen zu, und redet mit jedem, als wäre das Gegenüber ein jahrelanger Kumpel aus der Stammkneipe. Er bestellt jedes Jahr den neuesten Ferrari ohne sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was wohl die Nachbarn darüber denken. Und am alljährlichen Gala-Abend des FC Sion exponiert er sich auf der Bühne als unverzichtbarer Teil des Unterhaltungsprogramms.

Ohne Constantin gäbe es den FC Sion als Super League-Klub in der Randregion Wallis wohl nicht mehr. Er hat sehr viel erreicht. Es wäre aber noch mehr möglich, wenn es der Sion-Präsident schaffen würde, Kontinuität in die Führung der 1. Mannschaft zu bringen. Seine aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter sowohl in der Immobilienbranche wie auch im Fussball loben seine Sozialkompetenz und Führungsqualitäten. Es gibt aber auch Leute, die nicht gut auf den Walliser Unternehmer zu sprechen sind. Vor 13 Jahren wurde Constantin zudem schuldig gesprochen, nach einer hitzigen Partie in Kriens Schiedsrichter Von Känel (nach eigener Aussage bei der gemeinsamen Flucht vor den auf den Platz stürmenden Fans unbeabsichtigt) zu Fall gebracht zu haben.

Aber nicht nur bei Christian Constantin gibt es zum Vorfall von «Lugano» eine lange Vorgeschichte, sondern auch bei Rolf Fringer. Eine fast nahtlose Spur von Streit, Intrigen und Gerichtsverfahren zieht sich durch die Karriere des Adliswilers. Eine entscheidende Rolle spielt dabei immer wieder Fringers Freundschaft mit «Blick»- Sportchef Felix Bingesser. Dieser arbeitete für das Aargauer Tagblatt, als Fringer beim FC Aarau seine drei besten Trainerjahre hatte. Gleich in der ersten Saison 92/93 errang Fringer mit einer hungrigen Mannschaft unter anderem mit dem überragenden späteren Stammspieler der Italienischen Nationalmannschaft Roberto Di Matteo den Schweizer Meistertitel und war der Shootingstar der Trainergilde. GC musste in jener Saison in die Auf/Abstiegsrunde, Basel spielte in der Nationalliga B, die nach der Qualifikation vor Aarau liegenden YB, Servette, Sion und Lausanne lieferten nach der Punktehalbierung eine mediokre Finalrunde ab, und fielen zurück.

Sportchef Felix Bingesser. Dieser arbeitete für das Aargauer Tagblatt, als Fringer beim FC Aarau seine drei besten Trainerjahre hatte. Gleich in der ersten Saison 92/93 errang Fringer mit einer hungrigen Mannschaft unter anderem mit dem überragenden späteren Stammspieler der Italienischen Nationalmannschaft Roberto Di Matteo den Schweizer Meistertitel und war der Shootingstar der Trainergilde. GC musste in jener Saison in die Auf/Abstiegsrunde, Basel spielte in der Nationalliga B, die nach der Qualifikation vor Aarau liegenden YB, Servette, Sion und Lausanne lieferten nach der Punktehalbierung eine mediokre Finalrunde ab, und fielen zurück.

1995 kam Bingesser zu «Blick»-Herausgeber Ringier. Nur wenige Monate später startete der «Blick» eine Schmutzkampagne gegen Nationalcoach Artur Jorge. Neuer Nationaltrainer wurde nach der EM im Sommer  (Surprise! Surprise!) – Bingesser-Buddy Rolf Fringer. Nach der Auftaktniederlage in Aserbaidschan und nur vier Siegen in elf Partien war dieser dann aber auch von seinem Hausblatt nicht mehr zu halten. Beim damaligen Liga-Krösus GC konnte Fringer anschliessend an die Ära Christian Gross den Vorsprung aus der Winterpause ins Ziel schaukeln, und seinen zweiten persönlichen Schweizer Meistertitel feiern. Trotzdem war man auf dem Hardturm mit der Arbeitsweise Fringers nicht zufrieden. Er musste schon nach einem Jahr wieder gehen.

(Surprise! Surprise!) – Bingesser-Buddy Rolf Fringer. Nach der Auftaktniederlage in Aserbaidschan und nur vier Siegen in elf Partien war dieser dann aber auch von seinem Hausblatt nicht mehr zu halten. Beim damaligen Liga-Krösus GC konnte Fringer anschliessend an die Ära Christian Gross den Vorsprung aus der Winterpause ins Ziel schaukeln, und seinen zweiten persönlichen Schweizer Meistertitel feiern. Trotzdem war man auf dem Hardturm mit der Arbeitsweise Fringers nicht zufrieden. Er musste schon nach einem Jahr wieder gehen.

Bei seinem zweiten Engagement beim FC Aarau stieg Fringer in die Nationalliga B ab. Vereinigte Arabische Emirate, Zypern und Griechenland waren die nächsten Stationen. 2006 erhielt Fringer nochmal eine Chance in der  Schweiz dank dem damaligen jungen St. Galler Sportchef René Weiler, den Fringer zuvor als Spieler sowohl in die Nationalliga A zum FC Aarau geholt, sowie auch später als Nationalcoach dessen einziges Länderspiel für die Schweiz ermöglicht hatte. Nach etwas mehr als einem Jahr konnte aber auch Weiler Fringer nicht mehr halten. Der St. Galler Verwaltungsrat entschied nach einem schwachen Saisonstart, welcher schlussendlich in den Abstieg münden sollte, Fringer zu entlassen.

Schweiz dank dem damaligen jungen St. Galler Sportchef René Weiler, den Fringer zuvor als Spieler sowohl in die Nationalliga A zum FC Aarau geholt, sowie auch später als Nationalcoach dessen einziges Länderspiel für die Schweiz ermöglicht hatte. Nach etwas mehr als einem Jahr konnte aber auch Weiler Fringer nicht mehr halten. Der St. Galler Verwaltungsrat entschied nach einem schwachen Saisonstart, welcher schlussendlich in den Abstieg münden sollte, Fringer zu entlassen.

Ein Jahr später kam Fringer nach der kurzen und fruchtlosen Episode mit Roberto Morinini beim FC Luzern zum Zug. Der Adliswiler konnte in der letzten Saison auf der alten Allmend den Abstieg in der Barrage gegen Lugano knapp verhindern. Der Schock sass aber tief, was den FC Luzern dazu bewegte, sich einen Hakan Yakin zu leisten – die für  viele beste «Nummer 10» der Geschichte des Schweizer Fussballs. Mit diesem und dem ebenfalls neu verpflichteten Cristian Ianu wurde Luzern im Provisorium Gersag zu einer nominellen Spitzenmannschaft, die in den Folgesaisons den 4. und 6. Platz belegte. Das genügte bei den damaligen Ambitionen und Investitionen der Luzerner Führungsriege nicht. Auf sein darauffolgendes Engagement beim FCZ konnte sich Fringer dann fast so lange (beziehungsweise kurz) auf der Tribüne vorbereiten, wie er dann schliesslich arbeiten durfte. Sein letztes Engagement als Sportdirektor erneut beim FC Luzern verlief ebenfalls glücklos.

viele beste «Nummer 10» der Geschichte des Schweizer Fussballs. Mit diesem und dem ebenfalls neu verpflichteten Cristian Ianu wurde Luzern im Provisorium Gersag zu einer nominellen Spitzenmannschaft, die in den Folgesaisons den 4. und 6. Platz belegte. Das genügte bei den damaligen Ambitionen und Investitionen der Luzerner Führungsriege nicht. Auf sein darauffolgendes Engagement beim FCZ konnte sich Fringer dann fast so lange (beziehungsweise kurz) auf der Tribüne vorbereiten, wie er dann schliesslich arbeiten durfte. Sein letztes Engagement als Sportdirektor erneut beim FC Luzern verlief ebenfalls glücklos.

Fringer lobt immer wieder gerne die Klubführung um Präsident Ernst Lämmli in seinen goldenen drei Jahren in Aarau. Dies vor allem auch deshalb, weil er sich seither in mehr als zwei Jahrzehnten mit so gut wie jeder anderen Vereinsspitze verkracht hat. Immer wieder wurde ihm die zu grosse Nähe zu den Medien, vor allem zum «Blick», vorgeworfen. Es ist für eine Vereinsführung schon schwierig genug, auf der Tribüne sitzende Spieler von einem zu offenherzigen Umgang mit Journalisten abzuhalten, aber wenn das Leck beim Trainer selbst liegt, ist in Bezug auf die Stimmung und den Zusammenhalt im Team eher früher als später Hopfen und Malz verloren. Immer wieder brach Fringer zudem die goldene Regel eines Trainers, Kritik an eigenen Spielern nur intern zu äussern.

Stattdessen nutzte der Adliswiler den «Blick», um eigene Spieler in der Öffentlichkeit frontal anzugreifen. Das ist an und für sich bereits fragwürdig genug. Noch schlimmer war, dass es sich nicht um sachliche Kritik handelte. Fringer attackierte die Betroffenen stattdessen auf der persönlichen Ebene und stellte öffentlich ihren Charakter in Frage. Lior Etter, Silvan Büchli, Josip Drmic oder Marco Schönbächler bescheinigte er «fehlenden Ehrgeiz», «Probleme wegen der Freundin» und ähnliches. Der 20-jährige Etter löste seinen damals noch zwei Jahre gültigen Profivertrag abrupt auf und wendete sich vom Fussball ab. Abgesehen davon, dass Fringers Gebahren ethisch verwerflich ist, ging auch sein Kalkül, durch die öffentliche Blossstellung von jungen Spielern aus dem Vereinsnachwuchs die eigene ![]() Position zu stärken, jeweils nicht auf. Trotzdem sah Fringer keine Veranlassung, sein Verhalten und seine Strategie zu überdenken – und ging mit der Mannschaft und schlussendlich auch mit der Vereinsführung jeweils zunehmend auf Konfrontationskurs. Welche kurzfristigen Vorteile Fringer auch immer daraus gezogen haben mag, mittel- bis langfristig machte Fringer die Nähe zum «Blick» in den jeweiligen Klubs untragbar.

Position zu stärken, jeweils nicht auf. Trotzdem sah Fringer keine Veranlassung, sein Verhalten und seine Strategie zu überdenken – und ging mit der Mannschaft und schlussendlich auch mit der Vereinsführung jeweils zunehmend auf Konfrontationskurs. Welche kurzfristigen Vorteile Fringer auch immer daraus gezogen haben mag, mittel- bis langfristig machte Fringer die Nähe zum «Blick» in den jeweiligen Klubs untragbar.

Das Arbeitsverhältnis mit dem FCZ endete vor Gericht. Fringer hatte unter anderem öffentlich die Erfolglosigkeit seiner Mannschaft mit Unruhen in der Klubleitung erklärt. Bei Luzern instrumentalisierte Fringer Assistenzcoach Roland Vrabec in seiner Intrige gegen Cheftrainer Markus Babbel. Fringer und etwas später auch Vrabec wurden von den Vereinsverantwortlichen um Präsident Ruedi Stäger freigestellt. Babbel monierte danach, dass Fringer nie direkt mit ihm gesprochen und reinen Wein eingeschenkt habe, sondern stattdessen über die Medien  attackiert habe. Analog äussert sich Christian Constantin. Fringer sei im direkten Gespräch immer betont freundlich gewesen. Kaum habe er aber ein Mikrofon in der Hand, werde er ausfällig. Constantin ist auf Fringers «Schwarzer Liste» seit dem Cup-Halbfinal Luzern – Sion 2009. Einen Cuptitel konnte der gebürtige Österreicher nie erreichen. Dass er in einer so wichtigen Partie mit dem möglichen Cupfinal vor Augen von einem rabaukigen Präsidenten ohne Trainerdiplom bezwungen worden war, hat der Adliswiler nie verwunden. Auf Fringers Schwarzer Liste stehen auch alle Vereinsverantworlichen, die ihn entlassen haben.

attackiert habe. Analog äussert sich Christian Constantin. Fringer sei im direkten Gespräch immer betont freundlich gewesen. Kaum habe er aber ein Mikrofon in der Hand, werde er ausfällig. Constantin ist auf Fringers «Schwarzer Liste» seit dem Cup-Halbfinal Luzern – Sion 2009. Einen Cuptitel konnte der gebürtige Österreicher nie erreichen. Dass er in einer so wichtigen Partie mit dem möglichen Cupfinal vor Augen von einem rabaukigen Präsidenten ohne Trainerdiplom bezwungen worden war, hat der Adliswiler nie verwunden. Auf Fringers Schwarzer Liste stehen auch alle Vereinsverantworlichen, die ihn entlassen haben.

Was passiert mit jemandem wie Christian Constantin, Ancillo Canepa oder Ruedi Stäger, der Fringer auf oder neben dem Platz eine Niederlage zufügt? Antwort: Es dauert jeweils nicht lange, dann taucht plötzlich ein erster «Blick»- Journalist auf, und führt mit der betreffenden Person ein «Interview» bestehend aus persönlichkeitsverletzenden Statements verpackt in Form von rhetorischen Fragen. Ein zweiter «Blick»-Mann beginnt im privaten Umfeld der Zielperson zu wühlen und forschen, um irgendetwas zu finden, das wie eine Leiche im Keller aussieht. Ein dritter macht sich daran, vereinsinterne Opposition aufzuspüren und aufzuwiegeln. Die Maschine kommt in vollen Gang. Seit Bingesser 2011 zum zweiten Mal von der „Aargauer Zeitung“ zum „Blick“ gewechselt ist, diesmal als Leiter der Sport-Redaktion, hat der Umfang und die Dreistigkeit seines Vorgehens deutlich zugenommen. Luzern-Präsident Ruedi Stäger wurde über Monate hinweg in «Blick»-Artikeln abwechslungsweise als «Niete» oder «Totalversager» bezeichnet, und schliesslich wurde ohne Umschweife gefordert: «Stäger muss weg!». Keine Gelegenheit war zu klein, um eine Breitseite abzufeuern: selbst als Stäger in einer Partie gegen den FC Thun im «Teleclub»-Interview eine Offsideposition monierte, die keine war, war das Grund genug für die Schlagzeile: «FCL-Präsi blamiert sich im TV».

Journalist auf, und führt mit der betreffenden Person ein «Interview» bestehend aus persönlichkeitsverletzenden Statements verpackt in Form von rhetorischen Fragen. Ein zweiter «Blick»-Mann beginnt im privaten Umfeld der Zielperson zu wühlen und forschen, um irgendetwas zu finden, das wie eine Leiche im Keller aussieht. Ein dritter macht sich daran, vereinsinterne Opposition aufzuspüren und aufzuwiegeln. Die Maschine kommt in vollen Gang. Seit Bingesser 2011 zum zweiten Mal von der „Aargauer Zeitung“ zum „Blick“ gewechselt ist, diesmal als Leiter der Sport-Redaktion, hat der Umfang und die Dreistigkeit seines Vorgehens deutlich zugenommen. Luzern-Präsident Ruedi Stäger wurde über Monate hinweg in «Blick»-Artikeln abwechslungsweise als «Niete» oder «Totalversager» bezeichnet, und schliesslich wurde ohne Umschweife gefordert: «Stäger muss weg!». Keine Gelegenheit war zu klein, um eine Breitseite abzufeuern: selbst als Stäger in einer Partie gegen den FC Thun im «Teleclub»-Interview eine Offsideposition monierte, die keine war, war das Grund genug für die Schlagzeile: «FCL-Präsi blamiert sich im TV».

Mit dem Eintritt als Experte beim Ringier-Partnersender «Teleclub» vor ein paar Monaten schaffte es  Fringer, sein mediales Waffenarsenal für den Rachefeldzug gegen seine persönlichen Feinde nochmal stark auszubauen. Er verlor keine Zeit, und nahm sich gleich als erstes Ancillo Canepa vor. Fringer schaffte es, für die Sendung «Heimspiel» seinen Freund Felix Bingesser als Verstärkung dazuholen zu dürfen. Die beiden griffen Canepa auf verletzende Art und Weise im wahrsten Sinne des Wortes frontal an. Der seit 10 Jahren intensiv an mehreren Schnittstelllen des Schweizer Fussballs (Klub, Liga, Frauenfussball, Academy) wesentlich mitgestaltende Canepa musste sich anhören, «branchenfremd» zu sein und wurde wie ein tunichtguter kleiner Kindergärtner behandelt («er muss noch lernen»).

Fringer, sein mediales Waffenarsenal für den Rachefeldzug gegen seine persönlichen Feinde nochmal stark auszubauen. Er verlor keine Zeit, und nahm sich gleich als erstes Ancillo Canepa vor. Fringer schaffte es, für die Sendung «Heimspiel» seinen Freund Felix Bingesser als Verstärkung dazuholen zu dürfen. Die beiden griffen Canepa auf verletzende Art und Weise im wahrsten Sinne des Wortes frontal an. Der seit 10 Jahren intensiv an mehreren Schnittstelllen des Schweizer Fussballs (Klub, Liga, Frauenfussball, Academy) wesentlich mitgestaltende Canepa musste sich anhören, «branchenfremd» zu sein und wurde wie ein tunichtguter kleiner Kindergärtner behandelt («er muss noch lernen»).

Der nächste auf der Liste war dann eben Christian Constantin. Fringer attackierte auch ihn auf  Teleclub. Und dies nicht nur einmal, sondern in den Sendegefässen «Heimspiel» und «Kick-Off» wiederholt, geplant und systematisch in offensichtlich ehrverletzender Absicht – und bezeichnete dies nachher verharmlosend als «sachliche Kritik». Constantin wurde so lange in die Enge getrieben, bis die erwartete (Über-)Reaktion kam. «Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit geht», sagte Fringer danach. Möglich, dass dies zutrifft. Aber es ist trotzdem heuchlerisch, wenn ausgerechnet «Blick» und «Teleclub» nun beklagen, die ganze Affäre sei «schlecht für den Schweizer Fussball».

Teleclub. Und dies nicht nur einmal, sondern in den Sendegefässen «Heimspiel» und «Kick-Off» wiederholt, geplant und systematisch in offensichtlich ehrverletzender Absicht – und bezeichnete dies nachher verharmlosend als «sachliche Kritik». Constantin wurde so lange in die Enge getrieben, bis die erwartete (Über-)Reaktion kam. «Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit geht», sagte Fringer danach. Möglich, dass dies zutrifft. Aber es ist trotzdem heuchlerisch, wenn ausgerechnet «Blick» und «Teleclub» nun beklagen, die ganze Affäre sei «schlecht für den Schweizer Fussball».

Fringer missbraucht und manipuliert den «Teleclub» und den «Blick» zum Zwecke seiner persönlichen Diffamierungskampagnen gegen Jungprofis, ehemalige Arbeitgeber und andere Kontrahenten. In typisch  populistischer Manier zielt er darauf ab, die von ihm als Feinde wahrgenommenen Personen als Menschen mit schlechtem Charakter abzuwerten. Das ist keine Bagatelle. Wer in der Öffentlichkeit systematisch als Person diffamiert wird, fühlt sich ohnmächtig. Er oder sie weiss, dass sich dadurch ein falsches Bild von der eigenen Person in den Köpfen der Mitmenschen festsetzt, welches sich nie mehr ganz korrigieren lässt. Menschen, die so in die Enge getrieben werden, reagieren darauf häufig entsprechend drastisch.

populistischer Manier zielt er darauf ab, die von ihm als Feinde wahrgenommenen Personen als Menschen mit schlechtem Charakter abzuwerten. Das ist keine Bagatelle. Wer in der Öffentlichkeit systematisch als Person diffamiert wird, fühlt sich ohnmächtig. Er oder sie weiss, dass sich dadurch ein falsches Bild von der eigenen Person in den Köpfen der Mitmenschen festsetzt, welches sich nie mehr ganz korrigieren lässt. Menschen, die so in die Enge getrieben werden, reagieren darauf häufig entsprechend drastisch.

Neben dem Thema «Constantin» fährt der «Blick» aktuell parallel die Story um eine 13-jährige Schülerin aus dem Limmattal, welche sich das Leben nahm, nachdem sie in den Sozialen Medien diffamiert und verhöhnt wurde. Die  Anteilnahme des Blattes in solchen Fällen wirkt geheuchelt, wenn man beobachtet, wie die eigenen Diffamierungskampagnen gleichzeitig schamlos verharmlost werden. Worte richten häufig einen grösseren Schaden an als Ohrfeigen. Gerade auch wenn man die möglichen Folgen betrachtet, welche dies für die betroffenen Personen haben kann. Es braucht schon sehr viel Realitätsverweigerung und fehlende Selbstkritik, um die mehrfache Anschwärzung einer Person als «Narzissten» mit «null Empathie für andere Menschen» als «sachlich» zu bezeichnen.

Anteilnahme des Blattes in solchen Fällen wirkt geheuchelt, wenn man beobachtet, wie die eigenen Diffamierungskampagnen gleichzeitig schamlos verharmlost werden. Worte richten häufig einen grösseren Schaden an als Ohrfeigen. Gerade auch wenn man die möglichen Folgen betrachtet, welche dies für die betroffenen Personen haben kann. Es braucht schon sehr viel Realitätsverweigerung und fehlende Selbstkritik, um die mehrfache Anschwärzung einer Person als «Narzissten» mit «null Empathie für andere Menschen» als «sachlich» zu bezeichnen.

Wer noch nie Ziel einer Diffamierungskampagne geworden ist, kann kaum gänzlich nachempfinden, wie sich dies anfühlt. Was können Opfer tun? Christian Constantin kann kaum als Paradebeispiel einer optimalen Reaktion herhalten, aber den wichtigsten Punkt hat er mit seiner Lebenserfahrung von 60 Jahren begriffen und beherzigt: man darf sich auf keinen Fall von diesem Hass, der einem aus grossen, mächtigen Boulevardmedien oder Sozialen Netzwerken entgegenschlägt, zerfressen lassen. Wenn man sich anschaut, wie regelmässig und systematisch Constantin von Fringer öffentlich verunglimpft worden ist, sind die eingereichten Klagen wegen Diffamation (Strafrecht) und Persönlichkeitsverletzung (Zivilrecht) auch für den «Blick» sicherlich nur angeblich eine Überraschung.

darf sich auf keinen Fall von diesem Hass, der einem aus grossen, mächtigen Boulevardmedien oder Sozialen Netzwerken entgegenschlägt, zerfressen lassen. Wenn man sich anschaut, wie regelmässig und systematisch Constantin von Fringer öffentlich verunglimpft worden ist, sind die eingereichten Klagen wegen Diffamation (Strafrecht) und Persönlichkeitsverletzung (Zivilrecht) auch für den «Blick» sicherlich nur angeblich eine Überraschung.

Ein alljährliches Ritual wie die Neujahrsrede des Bundespräsidenten im Schweizer Fernsehen «SRF» ist das Interview zum Geburtstag von Rolf Fringer im «Blick». Wenn Bingessers Adjutant Andreas Böni bei «Teleclub» vor diesem Hintergrund dann treuherzig «neutral vom Blick her…» den Fall Constantin / Fringer kommentiert – und wenn in einer Runde Gleichgesinnter in der Sendung «Heimspiel» über den nicht anwesenden Christian Constantin lästern als «faire Diskussion» bezeichnet wird, weiss man nicht so recht, ob man dies nun als guten Witz oder als schlechtes Trauerspiel ansehen sollte. Die Ohren wackeln, die Nase rümpft sich, der Magen zieht sich zusammen – es ist wohl eher letzteres. Im Vorfeld und auch nach der Retourkutsche Constantins haben Fringer, Bingesser und Böni den Walliser als Unmenschen dargestellt und quasi für geisteskrank erklärt. Schwer wiegt, dass es sich dabei nicht um einmalige Ausrutscher handelt, sondern um eine systematische Verunglimpfungskampagne. Dazu kommt eine immer wieder äusserst fragwürdige Wortwahl, wie «nicht therapierbar» oder «jetzt muss der Stecker gezogen werden».

Zwischen scheinheilig, unappetitlich und peinlich schwankt der Umgang mit der «Affäre Constantin» bei «Blick» und «Teleclub» speziell im Anschluss an den Vorfall von Lugano. Völlig ignorierend, dass die Brandstifter in dieser Geschichte aus den eigenen Reihen stammen, wird frisch-fröhlich die eigene Rolle in zahlreichen Sendungen, Artikeln  und Kommentarspalten entweder verschwiegen oder abgewiegelt. Anstatt sich selbst zu hinterfragen und (warum nicht?) für die Diffamationskampagne zu entschuldigen, inszeniert man sich stattdessen bei den Lesern als bedauernswertes Opfer. Sie sei besorgt um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, wird «Teleclub»-Programmleiterin Claudia Lässer zitiert. Felix Bingesser ist das noch nicht dramatisch genug. Der «Blick»-Sportchef aus dem Aargau sieht nichts weniger als die Pressefreiheit in Gefahr. Rolf Fringer als Schweizer Antwort auf Anna Politkovskaja! Auch der in der «Teleclub»-Runde angestrengte Vergleich mit der traditionsreichen Sport1-Diskussionssendung «Doppelpass» ist wenig selbstreflektierend. Würde dort jemand systematische Ehrverletzungskampagnen betreiben, würde dies hohe Wellen werfen und heftige Reaktionen hervorrufen.

und Kommentarspalten entweder verschwiegen oder abgewiegelt. Anstatt sich selbst zu hinterfragen und (warum nicht?) für die Diffamationskampagne zu entschuldigen, inszeniert man sich stattdessen bei den Lesern als bedauernswertes Opfer. Sie sei besorgt um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, wird «Teleclub»-Programmleiterin Claudia Lässer zitiert. Felix Bingesser ist das noch nicht dramatisch genug. Der «Blick»-Sportchef aus dem Aargau sieht nichts weniger als die Pressefreiheit in Gefahr. Rolf Fringer als Schweizer Antwort auf Anna Politkovskaja! Auch der in der «Teleclub»-Runde angestrengte Vergleich mit der traditionsreichen Sport1-Diskussionssendung «Doppelpass» ist wenig selbstreflektierend. Würde dort jemand systematische Ehrverletzungskampagnen betreiben, würde dies hohe Wellen werfen und heftige Reaktionen hervorrufen.

Gemäss offizieller «Teleclub»-Mitteilung prüfe die Liga auf Betreiben des «Teleclub» zurzeit «geeignete Massnahmen, um die Sicherheit und Integrität unserer Journalisten und Experten in den Stadien sicherzustellen». Bevor nun aber wieder mal aufgrund eines Einzelfalls regulationswütig die kleinen Profiklubs mit noch mehr Auflagen belastet werden, ein gut gemeinter Vorschlag an die Verantwortlichen des «Blick» und «Teleclub»: weisen Sie Ihre Angestellten (auch die leitenden!) darauf hin, dass sie die ihnen zur Verfügung stehende öffentliche Plattform nicht für persönliche Fehden und Hetzkampagnen missbrauchen sollen. Und schreiten Sie ein, wenn einer Ihrer Mitarbeiter systematisch gegen ihm persönlich unsympathische Personen Hass säht. Das wäre mit Abstand die effektivste Sicherheitsmassnahme. Mehr braucht es nicht.

ein gut gemeinter Vorschlag an die Verantwortlichen des «Blick» und «Teleclub»: weisen Sie Ihre Angestellten (auch die leitenden!) darauf hin, dass sie die ihnen zur Verfügung stehende öffentliche Plattform nicht für persönliche Fehden und Hetzkampagnen missbrauchen sollen. Und schreiten Sie ein, wenn einer Ihrer Mitarbeiter systematisch gegen ihm persönlich unsympathische Personen Hass säht. Das wäre mit Abstand die effektivste Sicherheitsmassnahme. Mehr braucht es nicht.

Die Ringier-Tochterfirma «InfrontRingier» weiterhin mit der Vermarktung zu betrauen, war in Bezug auf die Glaubwürdigkeit des Schweizer Fussballs natürlich gelinde gesagt ein heikler Entscheid der Liga gewesen. Gerade im  Hinblick auf solche Fälle wie die «Affäre Constantin» hinterlässt es einen schalen Beigeschmack, wenn eine der Parteien ein wichtiges Medienhaus ist, welches gleichzeitig für die Liga Geld beschafft. Bingessers Ringier-Blatt «Blick» machte denn auch ohne Rücksicht auf den offensichtlichen Interessenkonflikt im Vorfeld des Urteils enormen Druck auf die Liga und deren Disziplinarkommission. Es musste befürchtet werden, dass sich diese in ihrer sportrechtlichen Entscheidung davon beeinflussen lassen könnte.

Hinblick auf solche Fälle wie die «Affäre Constantin» hinterlässt es einen schalen Beigeschmack, wenn eine der Parteien ein wichtiges Medienhaus ist, welches gleichzeitig für die Liga Geld beschafft. Bingessers Ringier-Blatt «Blick» machte denn auch ohne Rücksicht auf den offensichtlichen Interessenkonflikt im Vorfeld des Urteils enormen Druck auf die Liga und deren Disziplinarkommission. Es musste befürchtet werden, dass sich diese in ihrer sportrechtlichen Entscheidung davon beeinflussen lassen könnte.

Bingesser offenbarte dabei ein Rechtsverständnis, das kein bisschen weniger archaisch daherkommt, als die von ihm angeprangerte Selbstjustiz Christian Constantins. Grundprinzipien moderner Zivilisation wie Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung scheinen in diesem nicht vorzukommen. Wenn Bingesser schreibt: «Constantin muss weg», verlangt  er offenbar von der Disziplinarkommission nicht einen Vorfall auf der Basis der Reglemente zu beurteilen, sondern pauschal den Daumen über eine Person zu senken. «Wir werden keine Ruhe geben» drohte der «Blick»-Sportchef zudem in der Sendung «Heimspiel» in geradezu inquisitorischem Ton an. Offensichtlicher kann man nicht deklarieren, dass die eigene Zeitung nicht im Dienste der hehren journalistischen Wahrhaftigkeit, sondern als Machtinstrument zur Durchsetzung der persönlichen Interessen und Anliegen zu dienen hat.

er offenbar von der Disziplinarkommission nicht einen Vorfall auf der Basis der Reglemente zu beurteilen, sondern pauschal den Daumen über eine Person zu senken. «Wir werden keine Ruhe geben» drohte der «Blick»-Sportchef zudem in der Sendung «Heimspiel» in geradezu inquisitorischem Ton an. Offensichtlicher kann man nicht deklarieren, dass die eigene Zeitung nicht im Dienste der hehren journalistischen Wahrhaftigkeit, sondern als Machtinstrument zur Durchsetzung der persönlichen Interessen und Anliegen zu dienen hat.

Das klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. In Luzern und in St. Gallen gelang es dem «Blick» durchaus, zumindest bei einem Teil der Anhänger das Image der «Fringer-Gegner» zu beschädigen. Die Fans liessen sich in gewissen Fällen vom «Blick» instrumentalisieren und übernahmen dessen Sichtweise bezüglich «Guten» und «Schlechten» Protagonisten in den verantwortlichen Positionen des Klubs. In Zürich und Sion hat das Boulevardblatt bedeutend mehr Mühe, sich Gehör zu verschaffen. Dass die Anhänger im Wallis nicht wie von Bingesser und Fringer erträumt, den Aufstand probten, schien den «Blick» fast in die Verzweiflung zu treiben. Da nützten auch die allzu plumpen Anbiederungsversuche Bingessers nichts, der plötzlich seine Liebe für den «ansonsten so sympathischen FC Sion» zu entdecken schien.

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat den Präsidenten des FC Sion, Christian Contantin, mit einer Platzsperre von 14 Monaten und einer Busse von CHF 100’000.- belegt. Entlarvend war im Anschluss daran die  Aussage des «Blick»-Reporters Martin Arn gegenüber dem Westschweizer Sender «RTS» und in einem eigenen Artikel: «Die Liga hat leider eine gute Gelegenheit verpasst, Constantin lebenslänglich zu sperren». Den Sion-Präsidenten lebenslänglich zu sperren soll also von vornherein das Ziel sein. Die Umsetzung dieses Zieles ist alleine die Frage einer «passenden Gelegenheit». Rechtsstaatlichkeit scheint tatsächlich nicht so eine populäre Idee auf der „Blick“-Redaktion zu sein.

Aussage des «Blick»-Reporters Martin Arn gegenüber dem Westschweizer Sender «RTS» und in einem eigenen Artikel: «Die Liga hat leider eine gute Gelegenheit verpasst, Constantin lebenslänglich zu sperren». Den Sion-Präsidenten lebenslänglich zu sperren soll also von vornherein das Ziel sein. Die Umsetzung dieses Zieles ist alleine die Frage einer «passenden Gelegenheit». Rechtsstaatlichkeit scheint tatsächlich nicht so eine populäre Idee auf der „Blick“-Redaktion zu sein.

Aus einer etwas fortschrittlicheren Sicht betrachtet, sollte der Präsident eines Fussballklubs gleich behandelt werden wie jeder andere Matchbesucher auch. Weder eine Privilegierung noch eine besonders harte Bestrafung «um ein Zeichen zu setzen» sind mit demokratischen und rechtsstaatlichen Werten vereinbar. 14 Monate Platzsperre sind durchaus im Rahmen des Strafmasses, welches auch andere randalierende Matchbesucher erwartet, allerdings eher am unteren Rand. Ein Stadionverbot müsste aber normalerweise vom Hausherrn, also dem FC Lugano, ausgesprochen werden: angesichts des kürzlichen Zwistes der beiden Klubs rund um den Wechsel von Trainer Paolo Tramezzani eine nicht uninteressante Konstellation.

Die disziplinarische Initiative hat aber offenbar weder Lugano noch der Schweizerische Fussballverband, sondern die Swiss Football League ergriffen. Ob der weder mit dem Spiel noch mit SFL-Offiziellen direkt im Zusammenhang stehende Vorfall von der Zuständigkeit her überhaupt ein SFL-Disziplinarfall sein kann, wird sich möglicherweise im Laufe des Rekurses in den nächsten Wochen (und Monaten) noch herausstellen. Schon beim «Fall Kriens» vor 13 Jahren wurde die damals durch den SFV ausgesprochene 30-monatige Sperre gegen Constantin (sogar in der Form eines «Berufsverbotes») auf gerade mal 3 Monate reduziert. Allerdings war die Beweislage damals schlechter. Willkürlich wirkt im aktuellen Fall die Busse von CHF 100’000.-, da sie wie eine «Lex Constantin» daherkommt. Nicht mit dem Ziel der Rechtsprechung, sondern einer einfachen Form von Geldbeschaffung für die Liga, bei jemandem «der es hat».

Was passiert aber mit den Urhebern der ganzen Affäre, Rolf Fringer und Felix Bingesser? Werden sich diese zu einer Entschuldigung durchringen können? Oder geht alles so weiter wie gehabt? Wer wird als nächstes attackiert? In der aktuellsten Ausgabe von «Heimspiel» schmierte Fringer dem von ihm Wochen zuvor in der gleichen Sendung frontal attackierten Ancillo Canepa ganz in Boulevard-Manier vorsorglich eine grosse Portion Honig ums Maul. Fringer ist definitiv ein geschliffener Kommunikator, er versteht etwas von Fussball und ist vor allem immer gut vorbereitet. Die Auftritte des Adliswilers könnten eins-zu-eins als Lehrvideos eines Rhetorikkurses verwendet werden.

Gleichzeitig ist unwahrscheinlich, dass die Diffamierungskampagnen gegen ihm unliebsame Menschen aufhören werden. Die «Affäre Constantin» ist nur die zur Zeit an der Wasseroberfläche sichtbare Spitze eines bereits seit den 90-er Jahren im Meer des Schweizer Fussballs schwimmenden Eisberges, welchen man mit «Affäre Fringer / Bingesser» bezeichnen kann. Der «Teleclub» muss sich gut überlegen, ob er Fringers Gebahren weiter dulden und mitverantworten will. Die Liga ihrerseits ist bei der nächsten Rechtevergabe bezüglich der Gefahr für ihre Glaubwürdigkeit, welche die kommerzielle Vermarktung durch das Tochterunternehmen eines einflussreichen Medienhauses mit sich bringt, nun doppelt gewarnt.

(Photo: Murray Foubister [CC BY-SA 2.0])